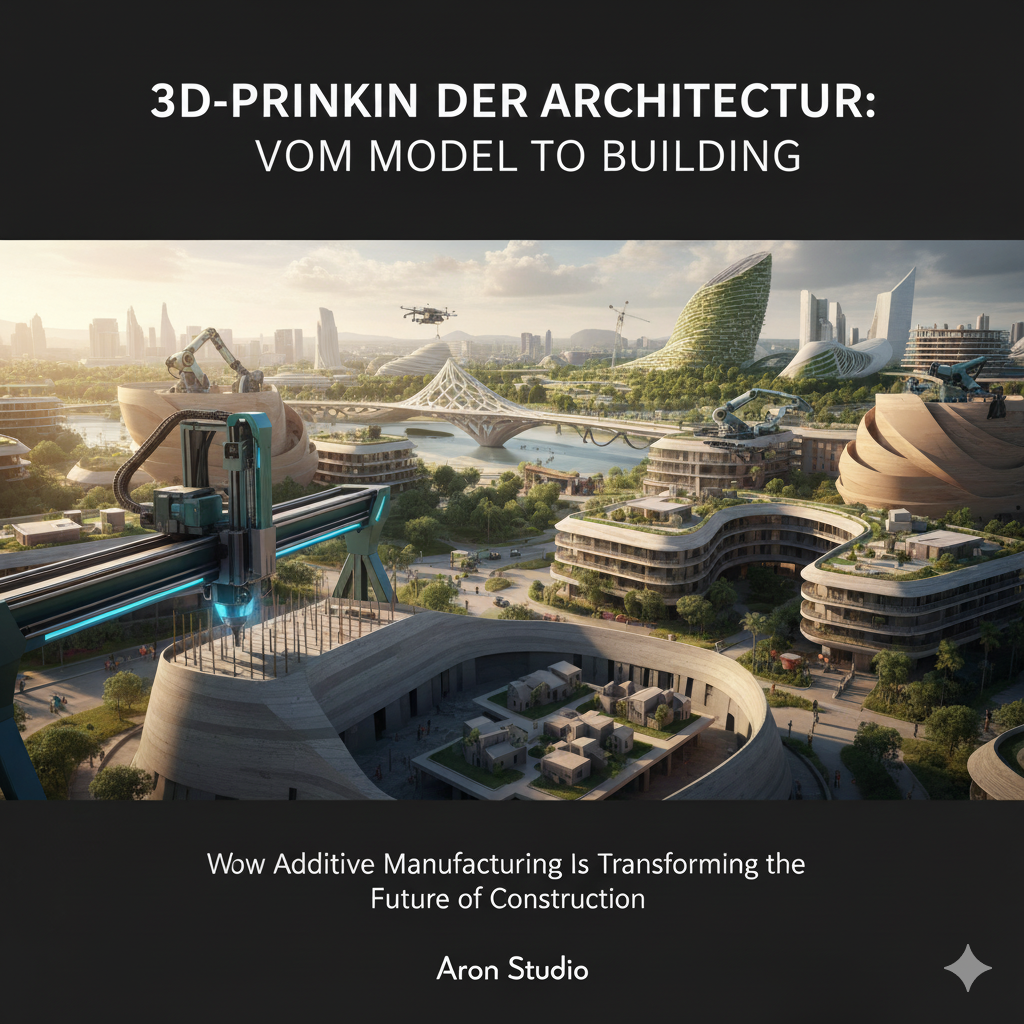

3D-Druck in der Architektur: Vom Modell zum Gebäude – Wie Additive Fertigung die Zukunft des Bauens revolutioniert

Dieser Artikel untersucht, wie der 3D-Druck die Architekturbranche verändert – von kleinen Modellen bis hin zu vollwertigen Gebäudekomponenten und kompletten Bauwerken. Er erklärt die Grundlagen der additiven Fertigung, einschließlich Materialarten, robotergestützter Extrusionsverfahren und digitaler Planungsprozesse. Internationale Fallstudien zeigen praktische Anwendungen im Wohnungsbau, in der Infrastruktur und im nachhaltigen Bauen. Darüber hinaus analysiert der Text die Kosten- und Effizienzvorteile, wie geringeren Materialverbrauch und kürzere Bauzeiten. Gleichzeitig werden die aktuellen Grenzen thematisiert, darunter fehlende Normen, Materialbeschränkungen und der Bedarf an hybriden Bauweisen. Abschließend beschreibt der Artikel das Zukunftspotenzial des 3D-Drucks in der Architektur – insbesondere in den Bereichen Nachhaltigkeit, individuelle Gestaltung und automatisierte Bauprozesse.

Der 3D-Druck – in der Architektur oft als Additive Fertigung bezeichnet – hat sich von einer experimentellen Technologie zu einer realen bautechnischen Lösung entwickelt. Heute ermöglicht er die Herstellung präziser Architekturmodelle ebenso wie vollständiger Wohn- und Bürogebäude. Durch die Verbindung digitaler Planung mit automatisierten Bauprozessen verändert diese Technologie grundlegend, wie wir Gebäude entwerfen und realisieren.

Dieser Artikel erklärt die Funktionsweise des 3D-Drucks, internationale Beispiele, Kosten und Vorteile, bestehende Grenzen und die zukünftige Entwicklung dieser Bauweise.

Einleitung: Warum 3D-Druck für die Architektur wichtig ist

Die Bauindustrie steht derzeit vor drei zentralen Herausforderungen:

Fachkräftemangel, steigende Baukosten und der dringende Bedarf an nachhaltigen Lösungen.

Der 3D-Druck bietet eine direkte Antwort auf all diese Probleme.

Mit der Fähigkeit, komplexe Geometrien zu drucken, Materialabfall deutlich zu reduzieren und Bauzeiten massiv zu verkürzen, zählt der 3D-Druck heute zu den innovativsten Technologien der Branche. Für Architektur- und Ingenieurbüros, Forschungseinrichtungen und Bauunternehmen eröffnet er neue Wege für schnelle, kosteneffiziente und umweltfreundliche Bauprozesse.

Wie funktioniert 3D-Druck im Bauwesen?

Im architektonischen Bereich wird überwiegend der Extrusionsdruck verwendet. Dabei wird das Material schichtweise aufgetragen, bis das gewünschte Bauteil oder Gebäude entsteht.

Typische Materialien im 3D-Druck für Architektur

- Spezieller 3D-Druck-Beton

- Erde- und Lehmmischungen

- Biobasierte Verbundwerkstoffe

- Kunststoffe (für Modellbau)

- Faserverstärkte Materialien

Der Prozess beginnt meist mit einem BIM-Modell oder einem parametrischen Entwurf, wodurch eine direkte Verbindung zwischen digitalem Design und realem Bau entsteht.

Zentrale Vorteile der Additiven Fertigung

- Kein Schalungsbedarf

- Freie Formbarkeit komplexer Geometrien

- Hohe Geschwindigkeit und Präzision

- Weniger Personalaufwand

- Digitale Automatisierung und gleichbleibende Qualität

Internationale Beispiele des architektonischen 3D-Drucks

In den letzten Jahren wurden weltweit bedeutende Projekte realisiert, die die Praxistauglichkeit des 3D-Drucks belegen.

Wichtige Beispiele

1. ICON-Wohnhäuser – USA: Schnell errichtete und robuste Häuser, gedruckt in weniger als 24 Stunden.

2. Office of the Future – Dubai: Eines der ersten komplett gedruckten Bürogebäude weltweit – ein Meilenstein organischer Architektur.

3. Gedruckte Fußgängerbrücke – Madrid, Spanien: Eine parametrische Betonbrücke von Acciona, die die strukturellen Möglichkeiten des 3D-Drucks zeigt.

4. NASA Mars Habitat-Prototypen: Experimentelles Drucken mit simuliertem Marsboden zur Vorbereitung extraterrestrischer Bauweisen.

5. Winsun-Gebäude – China: Mehrere gedruckte Häuser innerhalb weniger Tage – ein Symbol für extreme Baugeschwindigkeit.

Kosten, Vorteile und wirtschaftliche Auswirkungen

Vorteile

- Bis zu 30 % geringere Baukosten

- 3–5-mal schnellere Bauzeiten

- 70 % weniger Materialabfall

- Große Freiheit bei organischen und komplexen Formen

- Weniger Fachkräfte erforderlich

- Nachhaltige und energiesparende Bauweise

Kosten und wirtschaftliche Faktoren

- Industrielle 3D-Drucker kosten 350.000–600.000 €

- Spezielle Materialien und Mischungen

- Transport, Einrichtung und Kalibrierung

- Fachpersonal für Bedienung und Qualitätssicherung

Je nach Projektart und Standort liegen die Gesamtkosten 25–50 % unter denen traditioneller Bauweisen.

Herausforderungen und Grenzen

Trotz der Fortschritte bestehen noch einige Einschränkungen:

Technische Grenzen

- Begrenzte Druckhöhe und Spannweiten

- Komplizierte strukturelle Verbindungen

- Geringere Zugfestigkeit trotz hoher Druckfestigkeit

Regulatorische Hindernisse

- Fehlende einheitliche Normen

- Schwierigkeiten bei Baugenehmigungen

- Teilweise mangelnde Kompatibilität mit bestehenden Bauvorschriften

Klimatische und ökologische Fragen

- Optimierung der Dämmwerte erforderlich

- Einschränkungen in extrem kalten oder feuchten Regionen

Zukunft des 3D-Drucks in der Architektur

Die Zukunft wird durch folgende Entwicklungen geprägt sein:

1. Vollständige Integration mit BIM und parametrischem Design

Automatisierte Planungs- und Bauprozesse.

2. Intelligente, klimaangepasste Materialien

Neue druckbare Materialien mit besseren thermischen und strukturellen Eigenschaften.

3. Roboter-gestützte Hybridbauweisen

Kombination von Druck, robotischer Montage und automatisierter Bewehrung.

4. Nachhaltiger und erschwinglicher Wohnungsbau

Besonders relevant zur Lösung des globalen Wohnungsmangels.

5. Bauen im Weltraum

Forschungsprogramme von NASA und ESA setzen stark auf 3D-Druck.

Fazit

Der 3D-Druck verändert die Architektur grundlegend. Durch die Verbindung von digitalem Design und automatisiertem Bau entstehen schnellere, nachhaltigere und kosteneffiziente Prozesse.

Trotz aktueller technischer und regulatorischer Herausforderungen zeigt die globale Entwicklung klar, dass die Additive Fertigung in den kommenden Jahren zu einem zentralen Bestandteil moderner Bauwirtschaft werden wird.